smartPC사랑, 10년 전을 되돌아보다…10년 전 하드웨어의 모든 것

빠르게 흘러가는 시대 속에서 IT기기의 변화는 더 빠르다. 10년이면 강산도 바뀌는 데 IT기기는 얼마나 더 빨리 변하겠는가? 이렇듯 아무리 한 시대를 풍미했다 하더라도 혁신적인 제품이 나오면 금방 기억 속에서 사라지는 것이 IT 기기다. 예전부터 IT에 관심이 많은 사람이라면 그동안 다양한 IT기기를 접해 왔을 것이다. 그래서 smartPC사랑에서는 10년 전을 되돌아보자는 의미에서 정확히 10년 전 잡지에서 소개된 내용 중 하나를 발췌해 소개해보는 자리를 마련해 봤다. 누군가에게는 추억이, 누군가에게는 생소한 물건일 것이다.

이번에 소개할 내용은 지난 2006년 10월호에 소개된 ‘창간 11주년 특집’ 중 ‘내가 지금 알아야할 하드웨어의 모든 것’이다. 그 당시의 CPU부터 케이스까지 모든 PC 하드웨어를 담아낸 기사로 당시 최신 동향을 살펴볼 수 있다.

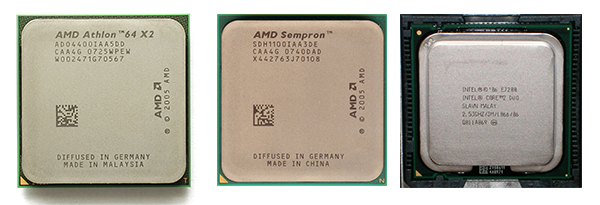

인텔 코어 2 듀어 vs AMD 애슬론 64

인텔의 ‘코어 2 듀오’와 AMD의 ‘애슬론 64 X2’의 양보 없는 경쟁으로 CPU값이 전례가 없을 정도로 싸졌다. 듀얼코어는 20만원 안팎, 싱글코어는 10만 원 정도면 괜찮은 CPU를 고를 수 있었던 시기였다. 당시 인기 있던 CPU는 AMD의 애슬론 64시리즈와 코어 2 듀어, 코어 2 익스트림, 펜티엄 시리즈는 물론 셀러론 D와 셈프론 등 보급형 CPU도 인기를 얻었다. 애슬론 64의 설계를 노트북이 맞게 고친 튜리온 64도 찾아볼 수 있다.

AMD는 애슬론 64시리즈로 단숨에 인텔의 경쟁자로 떠올랐다. 32비트 CPU구조를 갖추면서도 64비트가 호환되는 구조로 범용성이 높았다. 당시에 64비트 운영체제나 응용프로그램의 수가 매우 적어 64비트 성능을 이끌어 낼 기회가 많지 않았지만, 인텔 펜티엄 시리즈에 버금가는 성능에 저렴한 가격으로 큰 인기를 얻었다.

AMD의 셈프론도 보급형 CPU시장에서 강세를 보였다. 성능과 값에서는 셀러론 D와 큰 차이가 없지만 엔비디아 그래픽 통합 칩셋인 엔포스6100의 인기에 힘입어 보급형 조립PC 시장을 독차지했다. 소비전력이 모바일 CPU수준인 35W에 지나지 않는 저전력 셈프론은 슬림 PC는 물론 홈시어터 PC까지 쓰임새가 많았으며, 면적이 넓은 방열판을 달고 케이스 내부 공기 흐름이 잘 된다면 냉각팬을 달지 않아도 안정성을 확보할 수 있었다.

DDR2 전환으로 폭등하는 램 값

MS에서 이듬해인 2007년 새로운 운영체제인 비스타를 선보일 예정이라고 밝혔다. 이 때문에 RAM시장이 들썩거렸는데 요구하는 PC제원이 너무 높다는 것이 그 이유였다. 비스타는 맥OS와 비슷한 화려한 인터페이스를 자랑했지만 최소 1GB의 램이 되어야 운영체제를 띄우고 다루는데 문제가 없었다.

당시 대부분 PC의 램이 512MB인 것을 감안하면 꽤 높은 제원이 필요했던 셈이다. 현재 기자의 컴퓨터에 4GB 램 2개가 꽂혀 있는 것을 보고나니 격세지감을 느낀다. 당시 1GB의 가격은 삼성전자는 12만 5천원, 하이닉스는 11만 5천원, A-DATA는 34만 5천원이었으므로 불만이 나올 수밖에 없었다. 특히 DDR에서 DDR2로 전환되는 시기라 램 값이 폭등하던 시절이었다. 따라서 섣부른 판단으로 나오지도 않은 프로그램을 위해 업그레이드 하지 말라는 당부를 하기도 했다.

열린 플랫폼의 AM2 소켓의 반격

메인보드에 따른 성능차이는 그때나 지금이나 종이 한 장차이다. 따라서 속도 논쟁은 의미가 없어 확장 기술과 인터페이스로 승부를 봤다. 안정성과 호환성은 기본적으로 고려되는 중요한 요소였다.

AMD가 발표한 AM2 소켓 규격은 예상보다 빠르게 표준으로 자리 잡았다. AMD의 열린 플랫폼 정책덕분으로 소켓 규격만 맞으면 칩셋을 가리지 않고 호흡을 맞출 수 있었다. 이는 칩셋과 CPU가 거의 1:1로 대응하는 인텔과 견주어 여러 장점이 있었지만 칩셋을 만들지 않는 AMD로서는 어쩔 수 없는 선택이기도 했다. 인텔은 새로운 CPU를 내놓을 때마다 메인보드 칩셋을 함께 발표했다. 다른 칩셋과는 함께 쓰지 못하도록 아예 막아놓았다.

하지만 AMD는 여러 칩셋 제조사 모두를 끌어안아야 했기 때문에 특정 칩셋과 호흡을 맞출 수 없었다. 메인보드 제조사가 이런 정책을 따라 보급형부터 고성능 제품까지 쏟아낸 것이 AM2가 빠르게 자리를 잡을 수 있었던 가장 큰 이유였다. AM2 소켓은 종전 애슬론 64 계열 CPU의 통합 메모리 컨트롤러를 DDR에서 DDR2로 바꾸느라 등장한 것이다. 기본 설계는 같지만 노하우가 쌓여 발열과 소비 전력이 줄어든 것이 특징이었다.

메인보드의 진화는 계속됐다. 하드디스크와 I/O 인터페이스 컨트롤러를 집어삼켰으며, 사운드 카드와 랜 카드도 희생양이 됐다. 무선 랜카드를 갖춘 메인보드도 나오기 시작했다. 특히 오디오 컨트롤러는 5.1채널은 기본이고 7.1채널을 지나 전면 스테레오 포트 2채널을 더한 HD오디오까지 나오기 시작한 시기였다.

난공불락 엔비디아 그래픽카드

그래픽카드 시장에서는 엔비디아가 ATi에 압승을 거뒀다. 지포스7시리즈 보급형부터 하이엔드까지 엔비디아가 장악한 것. 지포스7600GT, 7600GS, 7300GT가 맡고 있는 허리는 그야말로 난공불락이었다.

보급형 그래픽카드인 지포스 7600시리즈는 가격과 성능 두 마리 토끼를 잡았다는 평가를 받으며 그래픽카드 시장의 주류로 빠르게 자리 잡았다. 당시 그래픽카드 유통 업체 관계자의 말에 따르면 라데온X1600 시리즈는 찾는 사람을 손가락에 꼽을 정도였으며, 수입 물량도 소량에 지나지 않아 그나마 관심을 보이던 손님도 마음을 돌리는 형편이라고 전했다.

하이엔드 모델에서도 엔비디아의 강세는 이어졌다. 지포스7950GT와7900GS를 선보이며 시장을 완벽히 장악하려는 의도를 숨기지 않았다. 엔비디아가 두 제품을 출시하자마자 여러 제조사가 앞 다퉈 제품을 쏟아냈고, 예상치를 웃도는 판매량을 기록했다. 가격은 7950GT가 34만원~41만원 사이였고, 7900GS가 21만원~25만원이었지만 큰 인기를 얻었다. 당시 20인치 이상의 대형 LCD모니터가 많이 보급되면서 그래픽카드에 대한 요구 수준이 높아진 것이 그 이유였다.

ATi도 나름대로 반격을 위해 최상위 모델인 라데온 X1950 XTX와 보급형 X1650프로, X1300 XT를 선보였다. X1950 XTX는 GDDR 4를 탑재해 메모리 클럭을 2GHz로 끌어올려 고해상의 높은 프레임의 게임을 지원했다. X1650프로와 X1300XT는 X1600 프로의 클럭을 조정한 모델로 지포스 7600과 지포스 7300을 겨냥해 나온 그래픽카드들이었다.

또한 새로운 출력단자가 등장하기도 했다. 기본적인 구성은 DVI, TV출력, D-Sub였지만, DVI단자를 2개 달고 D-Sub를 두지 않은 제품이 늘었다. 특히 일반 DIV단자보다 2배 많은 데이터를 전송하는 듀얼링크 DVI를 탑재했다. 또 HDMI 단자가 디지털TV에 새롭게 등장하면서 그래픽카드에도 옮겨갈 것으로 예상했다.